目の病気

目の病気

general diseases目の病気

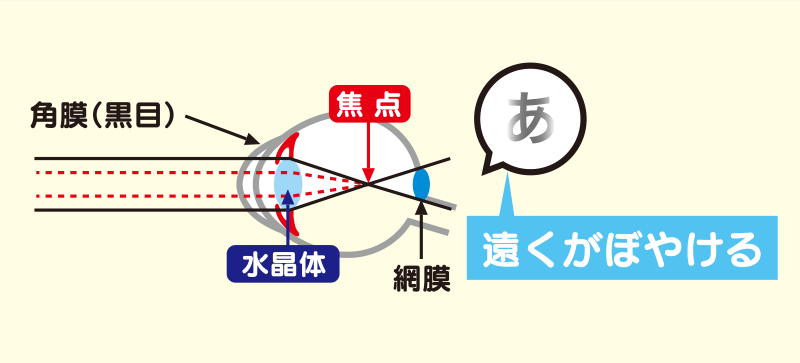

近視

近視(きんし)とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結んでしまう状態で、遠くのものがぼやけて見える視力の異常です。

近視には以下の2種類があります。

- 単純近視:眼鏡、コンタクトレンズなどで矯正可能なもの。

- 病的近視:眼球の変形が進み、網膜の変性などにより眼鏡やコンタクトレンズでは矯正ができないもの。網膜剥離、黄斑変性症などの重篤な病気を引き起こすこともあります。

原因としては遺伝的要因(親が近視だと子どもも近視になる可能性が高い)、環境的要因(長時間の読書やスマホ・パソコンなどの近見作業、屋外活動の不足)などが挙げられます。

対処法

凹レンズの眼鏡やコンタクトレンズで光の屈折を調整し、網膜上にピントを合わせます。

レーシック、ICLなどの手術により角膜の形を変えたり、眼内にレンズを挿入することで屈折を調整する方法もあります。

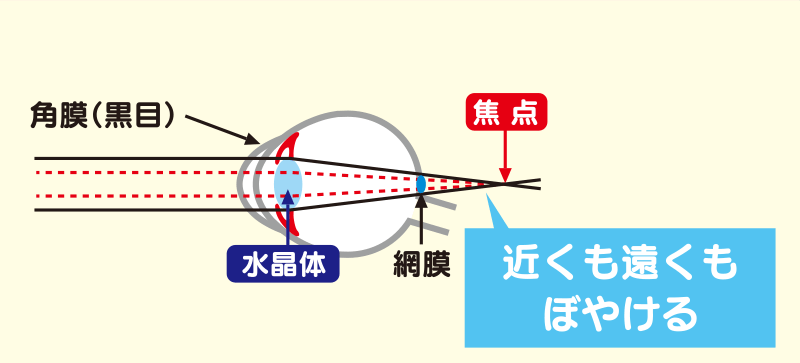

遠視

遠視(えんし)とは、目に入った光が網膜よりも後ろで焦点を結んでしまう状態で、遠くも近くも見えづらい視力の異常です。常に調節力が必要で、特に読書や細かい作業などの近見時は眼精疲労の原因となります。小児の場合は内斜視や弱視を引き起こすこともあります。

原因としては、眼軸長が短い、角膜や水晶体の屈折力が弱いなど、先天的な要因が多いです。

対処法

凸レンズの眼鏡やコンタクトレンズで光の屈折を調整し、網膜上にピントを合わせます。

レーシック、ICLなどの手術により角膜の形を変えたり、眼内にレンズを挿入することで屈折を調整する方法もあります。

小児の場合は弱視の原因となることもあるため、強度の遠視では早期の矯正が重要です。

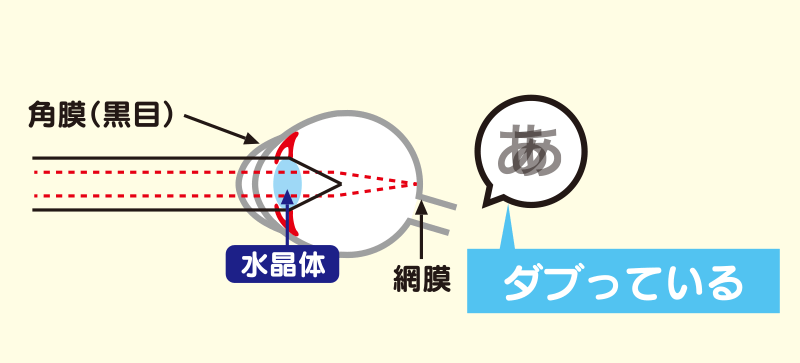

乱視

乱視(らんし)とは、方向によって焦点の位置が異なる状態で、網膜上に正しく像が結べず、物が二重に見える視力の異常です。

軽度の場合は自覚されないこともありますが、眼精疲労の原因となることがあります。原因としては、角膜や水晶体の歪みで、円錐角膜などの角膜疾患、外傷、白内障などによる場合もあります。人体なので全く歪みがない人は非常に稀で、多くの人は近視、遠視に加え多少の乱

視があることがほとんどです。

対処法

円柱レンズの眼鏡やコンタクトレンズで光の屈折を調整し、網膜上に正しく像を結ぶように調整します。

レーシック、ICLなどの手術により角膜の形を変えたり、眼内にレンズを挿入することで屈折を調整する方法もあります。

老視

老眼(老視)とは、ピントを合わせる時に使う力(調節力)の低下が原因となる視力の異常です。遠方を見る時よりも近方を見る時の方がより多くの調節力を使うため、近方から徐々に見えづらくなります。調節力の低下は20歳代から始まりますが、実生活で自覚され始めるのは40歳前後からが多く、特に目のいい人(遠視や正視の方)は元々焦点が遠方にあるため、近方を見る際により多くの調節力が必要となるため早期から自覚症状が出ます。また近視の人でも、眼鏡やコンタクトレンズで遠方に焦点を合わせている場合は同様に早期から自覚症状が出ます。

見づらくなる前段階として、近見時に眼精疲労を感じることもあります。

調節力は年齢とともに低下し60歳代でほぼ0となりますが、その間は調節力が変化し続けるため、その都度の対応が必要となります。

対処法

現代の医学では調節力を回復させる方法はなく、一般的には眼鏡(老眼鏡)やコンタクトレンズ(遠近両用レンズ含む)などで対応することになります。

眼精疲労

眼精疲労とは、目を酷使することにより、目の疲れ、かすみ、頭痛、肩こりなどをきたす病態です。パソコンやスマートフォンの長時間使用、読書やデスクワークなどの近見作業が原因で起こります。度の合っていない眼鏡やコンタクトレンズが原因となることもあります。

治療法

近見作業の時間を減らしたり、眼鏡やコンタクトレンズの度数調整で対応します。

ビタミンを主成分とする点眼薬を使用することもあります。

ドライアイ

涙の量の不足や質の低下によって、目の乾燥感、疲れ、充血、ゴロつき、かすみなどが引き起こされる病態です。ドライアイの原因は多岐に渡り、長時間のデスクワーク、エアコン使用下での生活、加齢による変化などが挙げられます。最近ではスマホやパソコンが日常的に使用されており、ドライアイの患者さんは増加傾向にあります。

治療法

涙の代わりとなる人工涙液や、涙液層を安定させる点眼薬を使用します。コンタクトレンズを使用している方は乾きに強い製品を選ぶことも重要です。重症な場合は涙の排水経路である鼻涙管の入り口を涙点プラグというシリコンの栓で詰める処置を行うこともあります。

また、睫毛の付け根にあるマイボーム腺から分泌されるマイバムという油が涙の蒸発を防いでいるのですが、マイボーム腺の機能が低下したり、詰まったりするとそのマイバムが目の表面に十分に行き渡らなくなりドライアイの原因となります。マイボーム腺をおしぼりなどで温めたり(温罨法)、マイボーム腺の出口を専用のシャンプーで洗うこと(リッドハイジーン)も、効果的です。

アレルギー性結膜炎(花粉症含む)

花粉やダニ、ハウスダストなどのアレルゲンが原因で引き起こされる結膜炎です。

アレルゲンは人により異なり、複数のアレルゲンに反応する人もいます。

かゆみ、充血、目やに、ゴロつき、流涙などの症状が出ます。

治療法

アレルギーは体質的なものなので、根本的に治すことは難しいとされています。

アレルゲンに暴露しないように注意しながら、それでも反応が出てしまう際は点眼薬で炎症を押さえ込むことになります。軽症の場合は副作用の少ない抗アレルギー剤の点眼薬を、重症の場合はそれに加えステロイド剤の点眼薬を検討します。

コンタクトレンズはアレルゲンを吸着し目の中で濃度が上がってしまうため、症状が出ている時は極力中止、もしくは頻回交換タイプ(1dayタイプ)への変更が勧められます。

抗アレルギー剤は効果が出るのが遅いため、花粉症の様に季節性で、発症時期の予測ができる場合は、発症の2週間前から使い始めるのがよいとされています。

ものもらい

「ものもらい」とは、瞼の縁にできる粒状の出来物の俗称で、西日本では「めばちこ」などと呼ばれています。医学的には「麦粒腫」や「霰粒腫」という名前が付いています。

「麦粒腫」は瞼の縁のマイボーム腺やモル腺、ツァイス腺に細菌が感染することにより、「霰粒腫」はマイボーム腺が詰まることにより発症します。

「麦粒腫」も「霰粒腫」も、他の人に感染することはありません。

アイメイクなどで瞼の縁が不衛生だったり、ストレスや睡眠不足、過度な飲酒なども原因となります。

治療法

抗生剤の点眼薬や眼軟膏で治療しますが、必要に応じてステロイド剤の点眼薬や眼軟膏、抗生剤の内服薬を使うこともあります。重症の場合は穿刺や切開などの外科的処置が必要となることもあります。

流行性角結膜炎

多量の目やに・充血・眼痛・瞼の腫れなどの症状が現れます。俗称では「流行り目」と呼ばれ、アデノウイルスという非常に感染力の強いウイルスが原因となるウイルス性結膜炎です。その他にもウイルス性結膜炎には咽頭結膜熱や急性出血性結膜炎などがあり、同じく強い感染力があります。学校や職場、家族内で感染することが多く、周囲に同症状の人がいるかどうかが診断のヒントになりますが、いない場合でも共有物(ドアノブ、つり革など)を介して感染することもあるため注意が必要です。

幼稚園児、学童の場合は学校保険安全法により、症状が改善し医師の許可が出るまでは登園、登校ができません。就業に関して規制する法律はありませんが、感染力が強いため、特に他の人と接触がある様なお仕事の場合は控えることをお勧めします。

症状はウイルスによっても異なりますが1~2週間程度続き、その間は感染力があるため注意が必要です。

治療法

アデノウイルスに対する特効薬はないため、抗炎症剤の点眼薬などによる対処療法が中心となります。体が抗体を作りウイルスを排除するまでの間、感染予防と体力温存に努めることになります。

また、結膜炎症状が治ってきた頃に黒目に点状の濁りを生じる後遺症が出ることがあるため、医師から治療終了の指示があるまでは自己中断せず、通院を続けてください。

白内障

白内障は、眼球内にある水晶体というレンズが混濁した状態のことをいい、混濁の程度や範囲、部位に応じて様々な視力障害を引き起こします。

水晶体が混濁するため、目に入った光が網膜までうまく届かなくなり、「かすみ」「眩しさ」、「ものが二重に見える」などの症状が出たり、水晶体の屈折率が変化することで使用している眼鏡やコンタクトレンズの度が合わなくなったりします。

原因としては加齢、外傷、体の病気(アトピーや糖尿病など)、ステロイド薬の使用、先天性などがあります。

目の外で眼鏡やコンタクトレンズを使って光を整えても、目の中の混濁した水晶体を光が通過する際に弱まったり散乱したりするため、進行すると眼鏡やコンタクトレンズでは(レーシックやICLなどの手術でも)視力が矯正できなくなってきます。

治療法

初期では進行を遅らせる点眼薬を使う場合もありますが、既に進行して視力に不自由が出てきている場合は、濁った水晶体を取り除き、代わりに眼内レンズを挿入する手術を検討します。手術時期は人によってまちまちで、ご本人が望む視力を眼鏡やコンタクトレンズなどの道具で得れなくなった段階で検討するのが一般的です。

当院では白内障の程度や範囲がどのくらいのレベルなのかを丁寧にご説明致します。